家に着物はあるけど、これまで着たことはほとんどありません。

今回「子供の七五三に合わせてきてみようかな~」と一念発起しチャレンジしましたが、袋帯を二重太鼓で絞めるのに苦戦…。そこでチャチャッと付けれるという「作り帯」にしてきてみたので、感想書きます!

着物の着付けは難しい?

実際やって見ましたが、帯結び以外はそんなに難しくないです(笑)

着付けの先生に見せるとか、着物警察レベルの人と会うとか、そういった事態以外なら全然自分で着るレベルでOKです!普通の人は着物姿の細かい部分をチェックなんてしませんからね!

浴衣が着られるなら、着物も自分で着れますよ。そもそも着物の着方だって人によってこだわりというか、個人差があるものなので、多少正道からずれていても「そういう風にきてるんですよ~お洒落でしょう?」と胸を張っておけば何とでもなります(笑)ただし、帯結びだけは厄介です。

浴衣と同じ半幅帯ならいいのですが、お太鼓と呼ばれる結び方はとても難しい…。

かなりの練習が必要です。私は結構練習した結果、諦めました…。

だって、時間はかかるし、奇麗に出来ないし、しばらくすると崩れてくるし、懸命に結んでると汗かいてくるし。なによりしばらく結ばないでいると結び方忘れるし。

そこで、今回のテーマである「作り帯」です!

「作り帯」とはすでに結びの形が出来上がっている帯です。

最近売っている浴衣も作り帯のものが増えましたよね~。あれのお太鼓バージョンです。

作り帯で綺麗に着られるか?

結果として、何の違和感もなく上手に着ることが出来ました!

着物姿で年配の女性数人に会いましたが、「まぁ、きれいね~」「しっかり着れているわね~」とのお言葉を頂戴しました(笑)そこそこ着物を見てきている世代の人が言うんだし、大丈夫でしょ!

作り帯の良い点は、とにかく付けるのが簡単な所です。

個人的な感覚ですが、普通にお太鼓を結ぶのに比べて5分の1の労力と時間で済みます。

更に、着崩れの心配がほぼ無いのもかなりいい点です。半日ほど着ていましたが帯が緩んで来り曲がったりなんてことはありませんでした。すごい!

作り帯の作り方

今回は袋帯を二重太鼓の作り帯にしました。

色々な作り方があるようですが、私は以下のように作りました。

使ったのはこれらです。

- 太目の糸と針

- ものさし

- 袋帯

- 腰ひも(半分に切って使います)

①お太鼓部分を作る

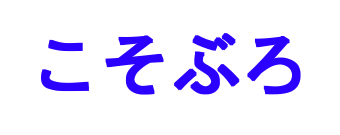

帯の端から9㎝の所と、9㎝+帯の幅☆の部分を決めます。

この、鉛筆2本おいている部分を中心に折ったりしていきます。

9㎝+☆部分で、折り返します。

折り返した後の部分は、適当なところで再び折り返します。蛇腹折りみたいになりますね。

右側に来ていた袋部分を内側に巻き込みます。

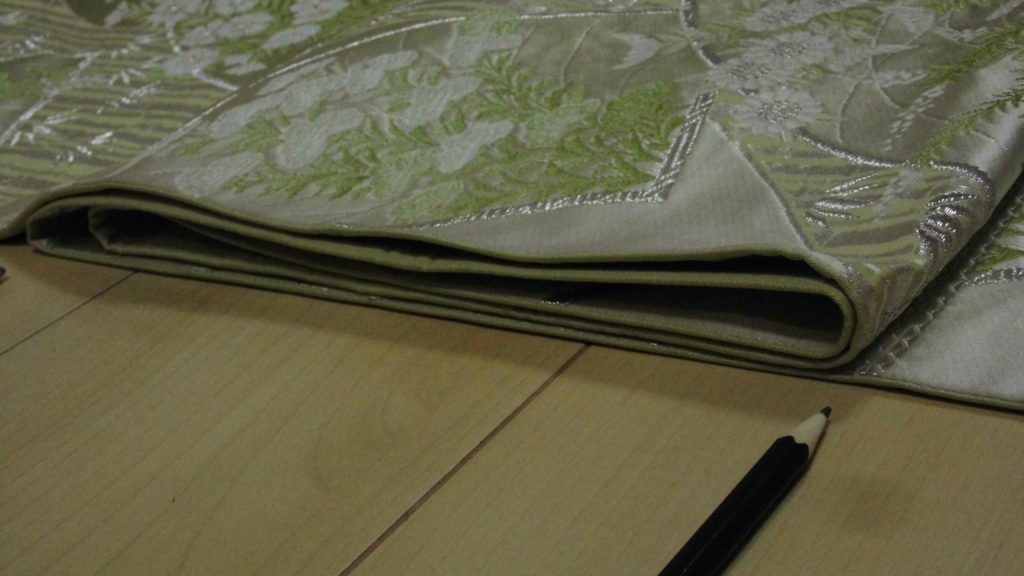

最終的にこんな感じ…。折る位置がちゃんと鉛筆の所になるよう!

②裏側を作る

うらっ返します。

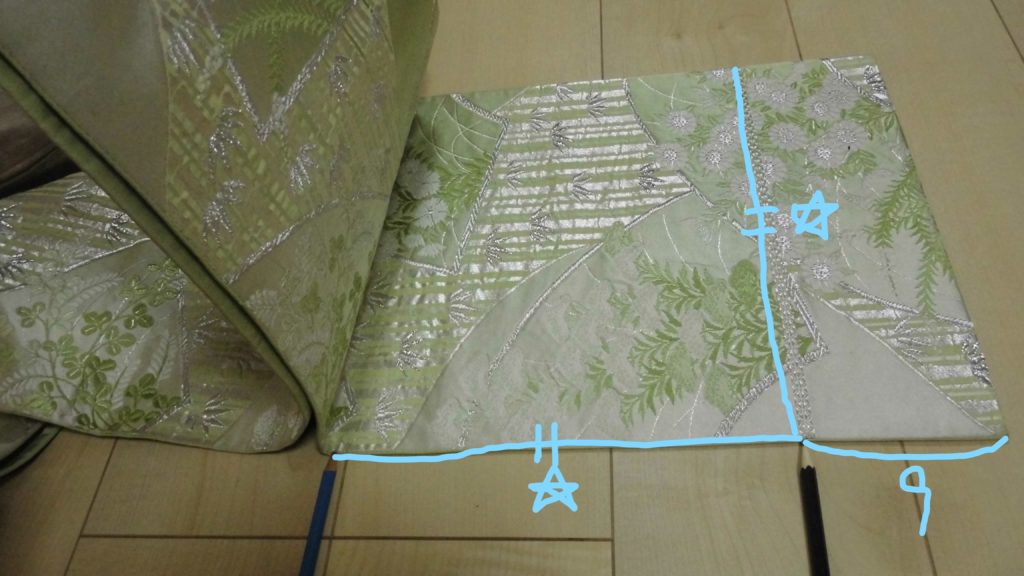

その後90度回転して、右端部分が下になるように配置します。

上にびろーんと伸びている帯を、水色色鉛筆部分で折り返します。

折り返した部分を、写真のように三角に折ります。

右側に伸びている部分は、帯を半分に折っている状態です。

ポイントは、三角の部分が黒鉛筆(下から9㎝)の所にくること!

帯の長さは、自分の体形に合わせて上記写真のように調節します。

③仕上げ

右に伸びていた部分を折り返します。この折り返して二重になった帯部分がお腹にまく部分です。

で、お太鼓部分より左側は、帯幅☆+9㎝位にしておきます。こちらは最後にお太鼓の中に差し込む部分です。この辺は長さは個人の好みもでますね。

最後に×印の所を縫ってしまいます!!

貫通して縫ってしまうとダメです。帯枕などが入らなくなっちゃうので、外側(背中にくっつかない方だよ)2枚だけは縫わないで!帯が分厚いので縫うのが大変ですが頑張って!

さらにお太鼓部分と帯右端部分に、半分に切った腰ひもを縫い留めます。上の写真だとピンクの紐がそうです。

付け方

写真はないのですが…簡単に説明を…。

①お太鼓部分に帯枕・帯揚げなどをセットして、よっこいしょと背負います。

この時、帯揚げを前で結んで、手を放してもお太鼓がずり落ちないようにしておきます。

②長いほうの帯を胴体に撒いていきます。

端はお太鼓の下部分に来るはずなので、そこでしっかりキュッと締め付けます。

③腰ひも2本を前で結びます。これによって帯が緩まなくて安心です!

結んだ腰紐は帯の中に隠してしまいましょう!

④短い方の帯(③仕上げの写真で、お太鼓の左に出した部分)をお太鼓部分に差し込んで、帯締めをすれば完成!!

まとめ

作り帯は、作ってみれば意外と簡単です。

特に今回の方法は、ハサミで裁断はしないので気に入らなかったらまた元の状態に戻せます。

失敗しても大丈夫!

着物を着たいけど帯締めが面倒だな~って方、やってみてください♪